Que sont les droits économiques, sociaux et culturels, et pourquoi sont-ils importants ?

Amnesty International promeut le respect des droits économiques, sociaux et culturels, qu’on appelle parfois les « droits ESC » ou DESC. Ces droits sont protégés par la Déclaration universelle des droits de l’homme et de nombreux traités de défense des droits humains ; mais en quoi consistent-ils, et comment sont-ils reliés entre eux ?

Les DESC protègent, entre autres, ce dont nous avons besoin pour vivre : l’alimentation, l’eau, l’assainissement, la santé, le logement et la sécurité sociale. Ils protègent aussi ce dont nous avons besoin pour vivre dignement, comme l’éducation, les droits des travailleurs et travailleuses, ainsi que les droits mis à mal par la crise climatique actuelle. Tous les droits ESC peuvent se croiser et s’influencer les uns les autres ; ainsi, un mauvais système d’assainissement peut détériorer la santé.

Pourquoi ces droits sont-ils importants ?

Nous avons tous et toutes besoin d’un logement sûr. Nous avons besoin d’avoir de quoi manger, de l’eau pour boire, se laver, nettoyer et cuisiner, et d’assainissement pour rester en bonne santé. Quand nous tombons malades, nous avons besoin d’être soigné·e·s. Nos enfants ont besoin d’éducation, les personnes actives ont besoin d’un traitement et d’une rémunération équitables, et celles et ceux qui ne peuvent pas travailler ont besoin d’un système de sécurité sociale qui leur permette de surmonter les difficultés et de vivre dignement.

De profondes inégalités économiques et sociales persistent dans les pays à tous les stades de développement. Partout dans le monde, des milliards de personnes n’ont pas accès à ces droits fondamentaux. Des États riches et puissants eux-mêmes ne remplissent pas leurs obligations de mettre un terme à la faim et aux maladies évitables, d’éliminer l’analphabétisme et de permettre à chaque personne d’avoir un toit. Avec les crises telles que les guerres et le changement climatique qui se superposent, la pauvreté, les inégalités et la discrimination augmentent sur la planète.

Les États du monde entier ont pour obligation de garantir les droits ESC, et Amnesty International les oblige à rendre des comptes afin de faire respecter, protéger et concrétiser ces droits.

Que sont les droits économiques, sociaux et culturels ?

Les droits économiques, sociaux et culturels incluent :

- L’alimentation

- L’eau et des installations sanitaires

- La santé

- Le logement

- L’éducation

- Les droits des travailleurs et travailleuses

- La sécurité sociale

Le droit à l’alimentation

Le droit à l’alimentation dépasse le simple droit d’avoir assez à manger pour ne pas mourir de faim. La nourriture doit être disponible en quantité et en qualité suffisantes pour satisfaire toutes les personnes qui l’ingèrent, tant sur le plan sanitaire et nutritif que sur le plan culturel. Elle doit aussi être durablement abordable et accessible.

Nous cultivons, produisons et fabriquons assez d’aliments dans le monde pour mettre toute la population à l’abri de la faim et de la malnutrition ; malgré cela, des millions de personnes n’ont pourtant pas accès à des aliments adaptés et nutritifs au quotidien à cause des défaillances des États et des multiples crises comme les conflits et la crise climatique.

Des mesures gouvernementales inadaptées peuvent avoir des effets sur l’exercice du droit à l’alimentation de bien des manières. L’insécurité alimentaire peut avoir pour origine une forte augmentation des prix, ou des situations de crise qui bloquent l’acheminement d’aide humanitaire (la fourniture d’aliments et d’eau, par exemple), comme c’est le cas en Éthiopie.

Les droits à l’eau et à l’assainissement

Le droit à l’eau est vital pour tout être vivant ; sans eau, nous mourrions. Nous avons besoin d’eau pour boire et nous laver, et pour cuisiner et rester propre, l’assainissement étant aussi un droit. L’eau est indispensable à l’exercice de tous les autres droits humains, y compris le droit à la vie. Elle est également essentielle à la production alimentaire.

Le droit à l’assainissement permet d’avoir accès à un environnement propre et sain ; il conditionne l’exercice d’autres droits comme ceux à la santé et à l’éducation.

L’eau doit être disponible et accessible à tous et toutes en quantité et en qualité suffisantes pour tous les emplois auxquels elle est destinée. Les droits à l’eau et à l’assainissement sont pourtant bafoués de nombreuses façons.

La pollution peut rendre l’eau insalubre. La rareté de l’eau peut provoquer des sécheresses dévastatrices. La crise climatique empire souvent les choses, en aggravant la pénurie d’eau propre et accessible. Il arrive que les États et les entreprises contrôlent les approvisionnements en eau par des moyens qui privent la population d’un accès adéquat. Des défenseur·e·s des droits humains ont même été menacé·e·s de mort parce qu’ils ou elles défendaient ouvertement ce droit.

Le droit à la santé

Le droit à la santé est étroitement imbriqué avec tous les autres droits fondamentaux. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Cela inclut les « déterminants sociaux de la santé » que sont par exemple un environnement sain, le fait d’être à l’abri de la violence et de la discrimination, une alimentation, un logement, l’accès à l’assainissement, l’eau, et l’éducation et la sécurité sociale.

Le droit à la santé ne consiste pas en un droit à être en bonne santé, mais plutôt à donner à chacun·e l’accès à un système de santé qui permette de s’assurer de rester en bonne santé. Différents groupes – par exemple, les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap – ont parfois des besoins spécifiques, et les États doivent veiller à ce qu’ils soient compris et pris en charge de façon adaptée.

Malgré cela on constate encore de nombreux cas d’inégalité en matière de santé, des situations où certaines personnes rencontrent plus de difficultés que d’autres pour accéder aux soins de santé. Lors de la pandémie de COVID-19, par exemple, les vaccins ont été inégalement répartis : l’industrie pharmaceutique a limité l’accès aux vaccins salvateurs pour les pays à plus faible revenu. L’inégalité en matière de santé peut aussi être due à l’épuisement des stocks de médicaments, lorsque les gouvernements n’ont pas assez anticipé les besoins sanitaires et ne se sont pas approvisionnés correctement, ou encore aux frais élevés qui rendent les soins et médicaments inabordables.

Lorsqu’ils administrent mal une crise de santé publique, comme on l’a vu pendant la pandémie, les gouvernements manquent également à leur obligation de protéger le droit à la santé.

Le droit au logement

Nous avons toutes et tous droit à un logement convenable : un endroit sûr où nous nous sentons chez nous. Un endroit où l’on est légalement autorisé à vivre, et qui fournit un accès aux services et infrastructures essentiels tels que l’eau et l’assainissement. Il faut que ce logement soit abordable, et qu’il permette de mettre ses occupants à l’abri des intempéries, de la maladie et de la pollution.

Personne ne devrait être sans-abri. Le droit et les normes internationaux relatifs aux droits humains établissent que la privation de logement est une violation extrême du droit à un logement convenable (entre autres droits).

Malheureusement, on constate de nombreuses autres façons dont ce droit est bafoué : les déplacements de populations dus aux conflits, les pratiques comme les expulsions forcées, par exemple celles visant les peuples autochtones tels que les Massaïs, et les activités de grandes entreprises comme les sociétés d’extraction en RDC.

Le droit à l’éducation

Nous avons toutes et tous droit à l’éducation. L’éducation est essentielle à l’épanouissement humain et au développement personnel, et elle nous permet également d’accéder à d’autres droits et d’en jouir davantage, comme le droit au travail, au logement convenable, et à un niveau de vie décent.

Le droit à l’éducation inclut l’éducation tout au long de la vie, à tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire), en contexte formel ou informel. L’éducation primaire est obligatoire et doit être dispensée gratuitement à toute la population. Aux niveaux supérieurs, les États doivent œuvrer pour la rendre gratuite tout en veillant à ce qu’elle soit disponible et abordable pour toutes et tous.

Les États doivent accorder une priorité et un budget à une éducation publique gratuite, abordable et de qualité, et utiliser et tirer tout le parti de leurs ressources pour financer l’école publique, qui doit être physiquement accessible et de qualité adaptée.

Si ces efforts ne sont pas réunis, de grandes inégalités peuvent émerger, comme l’a constaté Amnesty International en enquêtant en Afrique du Sud.

Les droits des travailleuses et travailleurs

Nous avons tous et toutes droit au travail, un droit qui englobe le droit de travailler et un ensemble de droits à des conditions de travail (qu’on appelle parfois « droits du travail »). Qu’on travaille dans le secteur formel ou informel, qu’on soit travailleur·euse migrant·e, temporaire, ou indépendant·e, toutes les personnes qui travaillent sont protégées par ces droits.

Le droit de travailler ne signifie pas le droit à un emploi, mais à des opportunités et des conditions qui permettent d’obtenir du travail décent et un niveau de vie suffisant pour soi et sa famille.

Les États doivent fournir des services de soutien à la population afin d’aider chacun·e à accéder à des perspectives d’emploi et ils doivent également mettre au point des moyens d’étendre le nombre et l’éventail de perspectives disponibles. Chaque personne doit se voir offrir des opportunités professionnelles sans discrimination. Les travailleur·euse·s doivent aussi être autorisé·e·s à créer et à adhérer à des syndicats et à agir collectivement.

Personne ne doit être forcé·e à travailler, quel que soit le contexte.

Et pourtant, les droits des travailleurs et travailleuses sont bafoués à grande échelle. Des millions de personnes sont forcées de travailler malgré elles, ou de travailler dans des conditions dégradantes et inéquitables, comme c’est le cas dans certains entrepôts d’Amazon. D’autres personnes, face au manque de perspectives, n’ont pas d’autre choix que de travailler dans l’économie dite « des petits boulots » où les journées sont souvent longues, les contrats précaires et la rémunération instable.

Les travailleurs et travailleuses migrants sont souvent parmi les plus exploités, et des employeurs sans scrupules réussissent à manipuler des gens pour leur faire exécuter des tâches difficiles et dangereuses sans protections. Ces situations peuvent déboucher sur du travail forcé, une forme d’esclavage moderne.

Étude de cas : obliger le mastodonte du milieu du sport, FIFA, à rendre des comptes au Qatar

Quand le Qatar a été déclaré pays organisateur de la Coupe du monde de football masculin de 2022, l’annonce a fait les gros titres dans le monde entier. Mais le Qatar a un passé de violations systémiques des droits du travail et d’exploitation de travailleurs et travailleuses migrants et, malheureusement pour les plusieurs milliers de personnes nécessaires à la préparation et au déroulement de cet événement historique, le pays n’allait pas changer ses pratiques.

La FIFA le savait, et elle a tout de même décerné l’organisation de ce tournoi d’une valeur de plusieurs milliards de dollars au Qatar sans imposer de conditions garantissant des protections pour le travail de ces migrant·e·s, malgré les risques prévisibles que cela faisait peser sur leurs droits humains.

Des centaines de milliers de migrant·e·s recrutés pour des projets en lien avec la Coupe du monde ont ainsi été exploités, victimes d’abus, non rémunérés, soumis au travail forcé et à des conditions qui ont parfois tragiquement entraîné leur mort.

Amnesty International milite avec d’autres organisations pour obtenir de FIFA qu’elle indemnise les migrant·e·s dont les droits en tant que travailleurs et travailleuses ont été bafoués, appelant à ce que ceux-ci soient respectés par la mise en place d’un fonds d’indemnisation et par la cessation de ces pratiques abusives.

Le droit à un recours

Malgré tout ce qui précède, le fait est que les gouvernements ne font pas respecter certains, voire aucun, de ces droits pour des millions de personnes. C’est là qu’entre en jeu le droit à un recours. Ce droit implique que toute personne doit être en mesure de chercher un recours juridique lorsque ses droits ont été bafoués.

Le recours doit être accessible, contraignant, efficace, et à même de faire aboutir la justice. Il doit apporter pour les victimes des réparations adaptées et empêcher que d’autres violations des droits humains ne soient commises.

Le droit à un recours garantit la possibilité de demander réparation directement auprès de l’État, mais la coopération et l’aide internationales restent essentielles pour le faire respecter. Les États doivent coopérer entre eux pour veiller à ce que les personnes aient la possibilité de demander justice, dans le cadre de leurs obligations extraterritoriales. Cela signifie que les obligations en matière de droits humains ne s’arrêtent pas aux frontières lorsque les mesures prises affectent des habitant·e·s d’autres pays.

Le droit au recours s’applique à tous les droits, par exemple dans les cas de torture ou, dans le cadre des droits économiques, sociaux et culturels, en cas d’expulsion forcée. Il peut aussi s’appliquer lorsqu’une entreprise a porté atteinte aux droits d’une personne, comme ç’a été le cas au Qatar.

Étude de cas : amener Shell à rendre des comptes dans le delta du Niger

Au Nigéria, les communautés ont utilisé leur droit au recours pour faire traduire le géant pétrolier Shell en justice.

En 2021, Shell a annoncé son intention de vendre ses actifs dans le delta du Niger après en avoir tiré des bénéfices pendant 60 ans. Shell n’a toutefois pas expliqué comment elle comptait remédier à la pollution systémique et à grande échelle subie par les populations locales nigérianes liées à ses activités avant de les vendre et de quitter le pays.

Pendant des décennies, Amnesty International a rassemblé des informations sur des atteintes aux droits humains graves et persistantes résultant de la contamination par hydrocarbures du delta du Niger. Celle-ci a eu des effets dévastateurs sur les vies des habitant·e·s qui ne peuvent plus cultiver la terre ni pêcher, n’ont plus accès à l’eau propre et vivent dans un environnement insalubre.

Des résident·e·s des communautés Ogale et Bille ont déposé une requête contre Shell auprès de la Cour suprême du Royaume-Uni. En s’appuyant sur un détail de procédure portant sur la responsabilité qui incombait à la société mère basée au Royaume-Uni, les requérant·e·s exigeaient que l’entreprise prenne en charge le nettoyage des lieux dégradés par ces déversements qui avaient détruit leurs moyens de subsistance, empoisonné leurs puits et contaminé leurs terres et leur eau. Et ils ont obtenu gain de cause.

Cette décision historique permet aux communautés de saisir à nouveau la Haute Cour, et pourrait représenter la fin d’un long chapitre d’impunité pour Shell et pour d’autres multinationales qui commettent des atteintes aux droits humains à l’étranger. C’est une étape importante dans le processus visant à garantir que Shell répare les dégâts causés et verse des indemnités aux communautés pour la perte de leurs moyens de subsistance. C’est donc un exemple parlant de l’utilisation du droit à un recours pour obliger même les opposants les plus puissants à se plier à la justice.

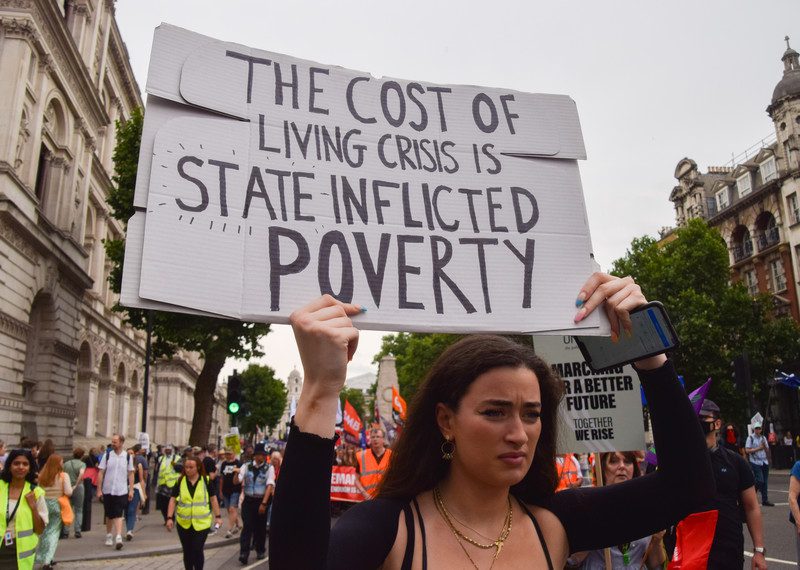

Quelles incidences les politiques d’austérité ont-elles sur les droits économiques, sociaux et culturels ?

La politique économique a une influence considérable sur les DESC. Quand les gouvernements appliquent « l’austérité », des effets profondément négatifs se font ressentir sur les droits humains.

L’austérité, c’est l’approche des gouvernements lorsqu’ils prennent des mesures pour réduire la dette publique, souvent en coupant dans les dépenses. Cela a des répercussions sur les droits des personnes, étant donné que ces coupes sont retranchées du budget alloué à des services essentiels pour garantir l’accès aux droits. Dans les faits, cela peut se traduire par des délais d’attente plus longs pour recevoir des soins de santé vitaux, ou par une interruption de l’enlèvement des déchets détériorant les conditions d’assainissement, par exemple. Des indemnités de sécurité sociale peuvent ne plus être versées, ce qui a pour conséquence d’accroître la pauvreté et la faim.

Avant la mise en place de mesures d’austérité, les gouvernements devraient évaluer leurs incidences sur les droits humains et envisager d’autres mesures. Ils pourraient par exemple négocier un allègement de la dette auprès de leurs créanciers, appliquer une réforme fiscale qui garantisse un système plus équitable, ou réattribuer des fonds depuis d’autres domaines pour pourvoir les services les plus essentiels comme l’éducation et les soins de santé.

Les droits humains dans un monde qui cumule les crises

L’humanité fait aujourd’hui face à une configuration inédite de crises graves qui s’accumulent et se croisent, s’alimentent et s’aggravent les unes les autres.

Par exemple, la crise climatique actuelle signifie que des personnes devront quitter des terres qui ne seront plus arables, ce qui les expose au risque de devoir vivre dans des logements non convenables ainsi qu’au manque de nourriture, d’eau et d’assainissement. Si leur gouvernement prend des mesures d’austérité, les fonds nécessaires pour leur fournir un soutien adapté pourraient venir à manquer.

À l’inverse, la crise mondiale du coût de la vie pourrait ôter aux États les moyens de lutter contre les effets du changement climatique ; la reconstruction d’une école détruite par des phénomènes météorologiques violents pourrait être empêchée par manque de fonds, par exemple, et les enfants ne pourraient plus être scolarisés.

La cumulation de ces crises fait augmenter la pauvreté, les inégalités et la discrimination sur la planète.

Étude de cas : la crise économique du Sri Lanka

Des décennies marquées par un gouvernement instable, une mauvaise gestion économique et de considérables réductions d’impôt avaient déjà affaibli l’économie sri-lankaise, puis la pandémie de COVID-19 est arrivée en 2019.

Une grande partie des recettes du pays étaient dérivées du tourisme, qui a été mis à l’arrêt brutalement du jour au lendemain. Les flux de fonds envoyés par des Sri-Lankais·e·s qui travaillaient à l’étranger se sont aussi taris, et le gouvernement s’est vu contraint de puiser dans les réserves de devise étrangère, ce qui a plongé le pays dans la crise économique.

La population s’est retrouvée à devoir faire la queue pour obtenir du carburant et a subi des coupures d’électricité à cause des pénuries ; cela a eu des répercussions sur des services essentiels comme l’assainissement et les soins de santé, puisque les hôpitaux n’avaient plus assez de médicaments ni d’électricité. Pour certain·e·s, accéder à de l’eau potable et à des provisions de nourriture adaptée est devenu très compliqué. La détérioration des conditions a débouché sur des manifestations généralisées que les autorités ont souvent réprimées avec violence.

La crise a multiplié la pauvreté et décimé les systèmes de sécurité sociale, portant un terrible coup à la capacité du gouvernement de garantir le respect des droits humains. Dès qu’un droit ESC est bafoué, cela peut avoir un effet de ricochet sur tous les autres droits.

Que fait Amnesty International pour militer en faveur des droits économiques, sociaux et culturels ?

Amnesty International fait valoir que tous les droits faisant partie des DESC doivent être pleinement réalisés si l’on veut que chacun·e vive dans la dignité, sans discrimination ni pauvreté.

Notre campagne Protégeons les manifs appelle les gouvernements à permettre l’exercice du droit de manifester tant contre la pauvreté que contre les inégalités, les conditions de travail dangereuses, les inégalités en matière de santé, le manque d’éducation ou contre tout autre obstacle qui sépare les personnes de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

Nous aidons les travailleurs et travailleuses à défendre leurs droits, en dénonçant les conditions et pratiques professionnelles illégales qui les bafouent.

Nous luttons pour améliorer l’accès à une éducation adaptée pour les enfants, et pour veiller à ce que chaque personne ait un logement sûr et sain et suffisamment d’eau et de nourriture.

Nous interpellons les gouvernements pour qu’ils s’assurent que personne ne bascule dans la pauvreté même face à des obstacles comme une crise économique, dans le droit fil de leurs obligations de fournir une sécurité sociale.

Et dans les cas où ces droits sont bafoués, nous menons inlassablement campagne pour faire traduire les responsables en justice.

De nombreux défis se profilent à l’horizon dans le monde entier. Le changement climatique et la crise du coût de la vie ont exacerbé beaucoup de difficultés qui compliquent l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels. Mais il faut que ces droits soient respectés, protégés et garantis pour chacun et chacune sans discrimination, car ils sont indissociables d’une vie réellement vécue, et nous n’aurons de cesse de les défendre.

Vous voulez en savoir plus sur le rôle que jouent les droits humains dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités ?

Inscrivez-vous à notre cours sur les droits économiques, sociaux et culturels

et Amnesty International vous décernera un certificat.

(Cours disponible en anglais uniquement pour le moment, français à venir prochainement)